宮島で作られている伝統的な木工品を総じて「宮島細工」と呼んでいます。

木本来の木目や手触りを生かすことが宮島細工の特徴で、古くから参拝客向けの土産物や日用品として親しまれ、1982年には国の伝統工芸品に指定されました(産地組合:宮島細工協同組合)。

現代では主に「杓子」「宮島ろくろ細工」「宮島彫」に大別されます。

宮島で作られている伝統的な木工品を総じて「宮島細工」と呼んでいます。

木本来の木目や手触りを生かすことが宮島細工の特徴で、古くから参拝客向けの土産物や日用品として親しまれ、1982年には国の伝統工芸品に指定されました(産地組合:宮島細工協同組合)。

現代では主に「杓子」「宮島ろくろ細工」「宮島彫」に大別されます。

杓子(しゃくし)

寛政年間(1789-1801年)に宮島在住の僧・誓真が、弁財天の持つ琵琶の形からヒントを得て杓子を考案し、島民に作り方を教えたのが始まりとされます。神木から作られた杓子は「幸運・好運に恵まれる」と評判となり、明治時代には関西方面へも出荷されました。木のにおいがご飯に移らず、飯粒がつきにくい優れた品質で、現在も国内外から人気のある宮島の代表的工芸品です。

杓子(しゃくし)

寛政年間(1789-1801年)に宮島在住の僧・誓真が、弁財天の持つ琵琶の形からヒントを得て杓子を考案し、島民に作り方を教えたのが始まりとされます。神木から作られた杓子は「幸運・好運に恵まれる」と評判となり、明治時代には関西方面へも出荷されました。木のにおいがご飯に移らず、飯粒がつきにくい優れた品質で、現在も国内外から人気のある宮島の代表的工芸品です。

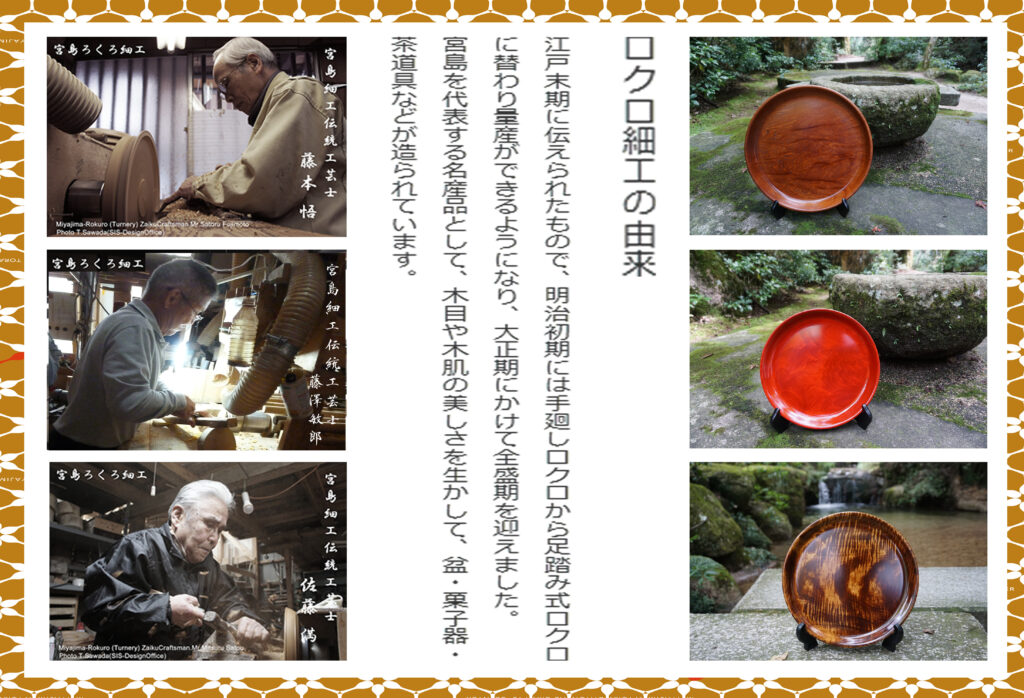

ロクロ細工

1850年頃に小田権六によって宮島に伝えられた技術で、嘉永年間(1848-1854年)にはろくろ技術が芸術の域まで高められました。明治時代には手廻式から足踏式ロクロへと発展し、丸盆、茶托、菓子器、重弁当など多様な製品が作られるようになりました。

木本来の美しい木目、色調、手触りを最大限に活かした作品は、自然の温もりと味わい深さを感じさせてくれる工芸品です。

ロクロ細工

1850年頃に小田権六によって宮島に伝えられた技術で、嘉永年間(1848-1854年)にはろくろ技術が芸術の域まで高められました。明治時代には手廻式から足踏式ロクロへと発展し、丸盆、茶托、菓子器、重弁当など多様な製品が作られるようになりました。木本来の美しい木目、色調、手触りを最大限に活かした作品は、自然の温もりと味わい深さを感じさせてくれる工芸品です。

宮島彫

江戸時代後期に甲州(現山梨県)の彫刻師・波木井昇斎によって伝えられた技法です。

盆、菓子器、衝立、柱などに写実的な彫刻を施すほか、置物などの立体作品も制作されています。木材の素地や木目を生かした「浮き彫り」「しずめ彫り」などの技法を駆使し、自然の美しさを表現します。年月を重ねるごとに風格を増す作品の美しさは、まさに格別な趣を持っています。

宮島彫

江戸時代後期に甲州(現山梨県)の彫刻師・波木井昇斎によって伝えられた技法です。

盆、菓子器、衝立、柱などに写実的な彫刻を施すほか、置物などの立体作品も制作されています。木材の素地や木目を生かした「浮き彫り」「しずめ彫り」などの技法を駆使し、自然の美しさを表現します。年月を重ねるごとに風格を増す作品の美しさは、まさに格別な趣を持っています。

宮島土鈴(どれい)

宮島土鈴は、縄文時代から伝わる長い歴史を持ち、神を招き悪魔を祓う縁起物として祭祀に用いられてきた伝統工芸品です。特に明治中期から約120年間、鹿の背に猿を乗せた「鹿猿」の土鈴が受け継がれ、手作業で丁寧に作られる素朴な音色と温かみのある造形が特徴です。現代もお守りとして愛されており、宮島の土産品として全国に広まっています。

宮島土鈴(どれい)

宮島土鈴は、縄文時代から伝わる長い歴史を持ち、神を招き悪魔を祓う縁起物として祭祀に用いられてきた伝統工芸品です。特に明治中期から約120年間、鹿の背に猿を乗せた「鹿猿」の土鈴が受け継がれ、手作業で丁寧に作られる素朴な音色と温かみのある造形が特徴です。現代もお守りとして愛されており、宮島の土産品として全国に広まっています。